Einladung

125. Geburtstag des Leipziger Schriftstellers Bruno Apitz

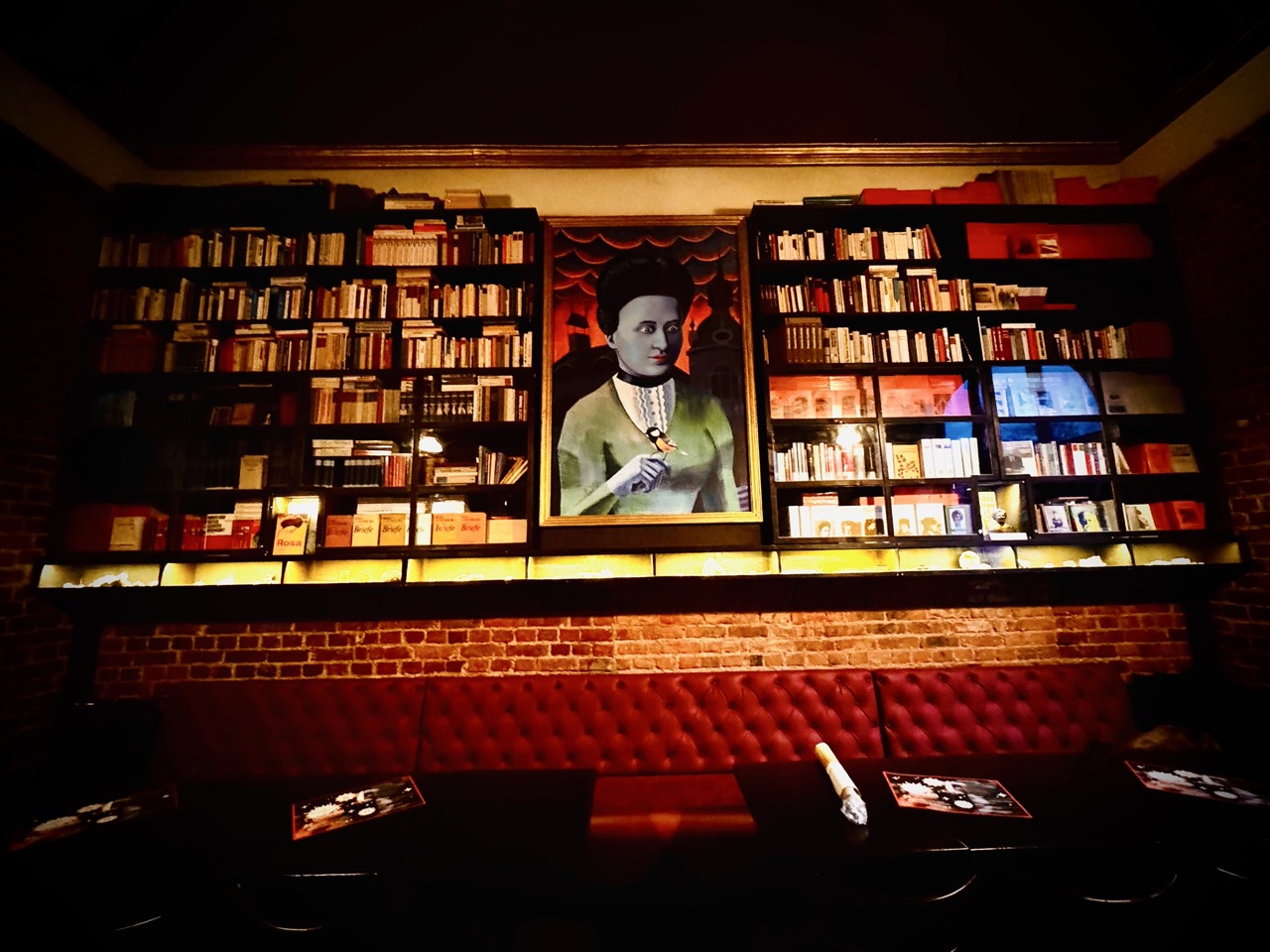

Am 28. April 2025 wäre Bruno Apitz, der Schriftsteller, Filmautor, Widerstandskämpfer, KZ-Häftling und Hochgeehrter, 125 Jahre alt geworden; wir gedenken seiner am 24.04.2025 in Rosa‘s Salon.

Bruno Apitz war ein jung politisierter, kämpferischer Mensch, der seinen Weg in die Kunst über schwere Hürden gefunden hat. Wir alle kennen ihn als den Verfasser des tief berührenden Romans „Nackt unter Wölfen“, ein Welterfolg und Millionenseller, mehrfach verfilmt. Apitz war aber kein On-Hit-Wonder, sondern als Bildhauer, Schriftsteller, Filmautor, Musizierender und Tagebuchschreiber ein vielseitiger Künstler.

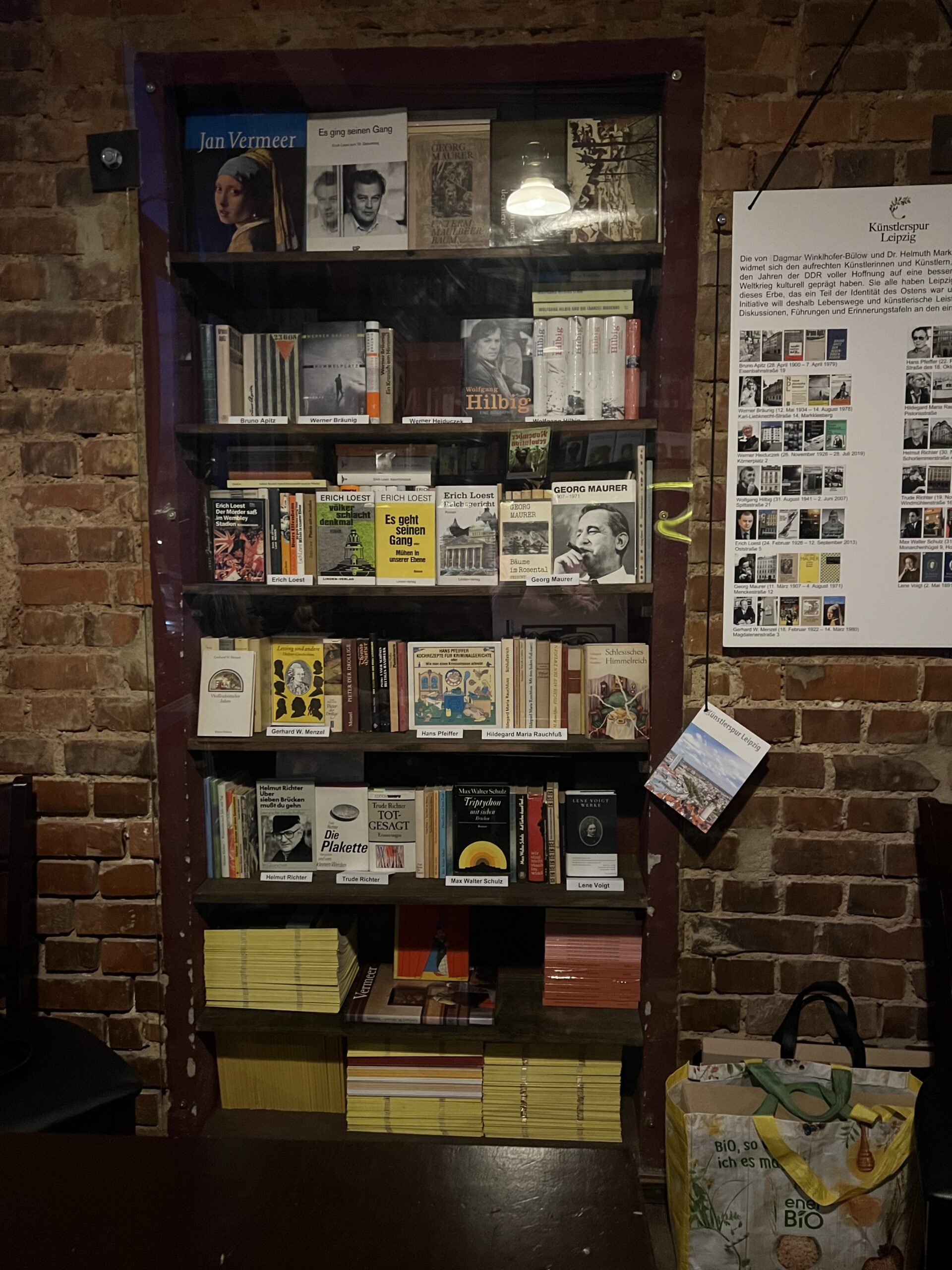

Diese Veranstaltung ist eine der Ehrungen des Projekts „Initiative Künstlerspur Leipzig“, das sich zum Ziel gesetzt hat, an aufrechte Leipziger Künstler zu erinnern, die mit ihren Werken dazu beigetragen haben, dass Leipzig das intellektuelle und künstlerische Zentrum der DDR war.

Dagmar Winklhofer-Bülow stellt die Initiative und das bereits Erreichte vor und Prof. Manfred Neuhaus moderiert die Veranstaltung.

Mitinitiator Dr. Helmuth Markov würdigt Bruno Apitz mit einer Rede. Ihn interessieren das Entstehen des Romans und der meist wenig beachtete schwere Weg von der Idee bis zur Realisierung beim Entstehen eines Romans. Dr. Harry Stein, zuletzt Vorsitzender des Buchenwald-Kuratoriums, spricht über das Verhältnis von Lagerrealität und literarischer Fiktion in „Nackt unter Wölfen“. Michael Zock wird anhand filmischer Dokumente über die verschiedenen Verfilmungen von „Nackt unter Wölfen“ sprechen. Elli Neuhaus liest aus Apitz‘ „Tagebuch für Sabine“, wo wir ihn von einer ganz persönlichen Seite kennenlernen. Sehr gern möchten wir mit Ihnen über Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Roman „Nackt unter Wölfen“ ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung in Rosas Salon ist wieder eintrittsfrei.

Hinweis: Wir werden sie für Dokumentationszwecke filmen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung per Eventbrite: nutzen Sie einfach den goldenen Knopf "Teilnehmen >".

Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Winklhofer-Bülow, Initiatorin der Initiative

Dr. Helmuth Markov, Mitinitiator

Vortrag Dr. Helmuth Markov, 24.4.2025

Zum 125. Geburtstag von Bruno Apitz

Vortrag Dr. Helmuth Markov, 24.4.2025

Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir eine kleine Vorbemerkung.

An Bruno Apitz ist vielfach erinnert worden, so 1990 zu seinem 90. Geburtstages mit der wunderbaren Edition von Renate Florstedt unter Mitarbeit von Peter Nakov und Uta Wanderer, mit dem Werk von Lars Förster „Bruno Apitz eine politische Biografie“ , dem 2015 von der Rosa Luxemburg Stiftung Sachsen herausgegebenem Band von Stefanie Götze „Verfolgt-Bejubelt- Vergessen“ aus Anlass des 115. Geburtstages und 70. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwalds, mit der Ehrentafel an seinem Geburtshaus und weiterer Veranstaltungen, weswegen ich außerstande bin,

Erwartungen an möglicherweise neue, bisher nicht veröffentlichte, Fakten zu erfüllen.

Wir, die Künstlerspur Leipzig, reihen uns zusammen mit Rosas Salon, wenn auch etwas verfrüht, ein, gemeinsam den 125. Geburtstag von Bruno Apitz und untrennbar damit verbunden den 80. Jahrestag der Befreiung Buchenwalds und einen knappen Monat später den endgültigen Sieg über den Faschismus zu begehen.

Geboren am 28.4. 1900 im Leipziger Osten, in Volkmarsdorf, dem als 12. Kind einer Arbeiterfamilie, der Vater Wachstuchdrucker und immer mehr dem Alkohol verfallend, die Mutter Waschfrau, nicht in die Wiege gelegt war, 58 Jahre später das in der DDR erfolgreichste, 3 Millionen Mal verkaufte und in 30 Sprachen übersetzte Buch „Nackt unter Wölfen“ zu veröffentlichen.

Seine Kindheit und Jugend kann man hautnah miterleben bzw. nachvollziehen, so man seinen autobiographischen Roman „Der Regenbogen“ liest, erschienen 1976. Natürlich ist ein Roman keine exakte Chronologie des Lebenslaufes, sondern eine im Rahmen der künstlerischen Freiheit angereicherte Erzählung. Angemerkt sei, dass es in der heutigen Zeit einigen in der Politik agierenden Personen nicht gelingt, diesen offensichtlichen Unterschied in der Selbstdarstellung einzuhalten.

Neben dem Besuch der Volksschule half er seiner Mutter, nachdem fast alle Geschwister ausgezogen waren, den Lebensunterhalt für die kleine dreiköpfige Familie abzusichern, durch Milch austragen und später in ihrem eigenen Geschäft für Molkereiprodukte diese zu verkaufen, immer am Rande der Existenz lavierend, spürend, was Not bedeutet.

1914 beginnt Bruno Apitz eine Lehre als Stempelschneider und tritt, um die Fragen von Gerechtigkeit, Armut, Krieg, mit denen er tagtäglich konfrontiert ist, beantwortet zu bekommen, dem Arbeiterjugendbildungsverein der SPD bei und wird Mitglied der Liebknecht Jugend. Vielleicht ist die Wirklichkeit jedoch viel banaler, so wie bei Arthur Bahlke, dem Arbeiterjungen, der wissen will: Warum ist der Regenbogen rund?

Werner Neubert schrieb, „Die Revolution beginnt für das Individuum der revolutionären Klasse meist mit einer unstillbaren Frage“. Sicher ist, dass dies für Bruno Apitz galt, der, geschuldet den Bedingungen, selbst die Lehre abbrechen musste, um seinen und den seiner Mutter Lebensunterhalt als Laufbursche und Markthelfer zu verdienen, nichtsdestotrotz oder gerade deswegen die Gesellschaftsstrukturen und -wirkungsweisen permanent hinterfragte.

Bruno Apitz findet neu Freunde, hochpolitisiert durch die Debatten über die Zustimmung der SPD Fraktion im Reichstag zu den Kriegskrediten, den Antikriegsdemonstrationen in seiner Heimatstadt und den brutalsten Polizeieinsätzen gegen die friedlichen Demonstranten, seine eigene Verletzung in diesen Auseinandersetzungen sowie der frühe Tod seines Freundes und politischen Mitstreiters im Krieg an der Front, gerade 19 Jahre alt , der ihm unmittelbar vorher seine Geige geschenkt hatte, ist es für ihn keine Frage, auf welcher Seite der Barrikade er stehen muss.

Im August 1917 ruft die Stockholmer Friedenskonferenz zum Generalstreik auf, die Munitionsarbeiter versammeln sich auf dem Stötteritzer Feld, der örtliche SPD- Parteisekretär fordert zur Beendigung des Streiks auf, Bruno Apitz ergreift das Wort, verlangt die sofortige Beendigung des Krieges und Fortführung des Streiks.

Er wird unter dem Vorwurf der Antikriegspropaganda verhaftet, verbringt neun Monate in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft, klebt Tüten und beginnt zu lesen. In „Shakespeare im Gefängnis“ beschreibt Bruno Apitz, wie der Anstaltsgeistliche ihm, den 17 jährigen, diese Literatur zum Lesen gab und er resümiert: “So wurde die Zelle im Untersuchungsgefängnis zu meinem Literaturinstitut, und hinter der verschlossenen Zellentür öffnete sich mir eine andere, zu der die Herren vom Reichsgericht keinen Schlüssel besaßen. .... So kam ich zur Literatur, und in der Zelle Nr. 149 durchbrach ich die Unwissenheit, mit der die kapitalistische Gesellschaft den Proletarier von der Schule ins Leben schickte“. Hier entdeckt er auch bei einer Freistunde auf dem Gefängnishof eine kleine Gänseblume und er schreibt ihr ein wunderschönes Gedicht, sein erstes überhaupt, dem viele weitere folgten.

Das Gericht verurteilt ihn zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sieben Monaten wegen Landesverrates, im Oktober 1918 erfolgt die Begnadigung.

Die nächsten Jahre sind gekennzeichnet von den bewaffneten Auseinandersetzungen der Novemberrevolution, dem Kampf gegen den Kapp Putsch, an denen sich Bruno Apitz auf Seiten der Arbeiterschaft aktiv beteiligt, er wird Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Gleichzeitig beginnt er in einer Buchhandlung zu arbeiten, wird jedoch aus dem Volontariat entlassen, weil er sich am Buchhändlerstreik beteiligt, findet erneut eine

Anstellung als Gehilfe in einer Buchhandlung sowie im Buchgroßhandel.

Ab 1920 erscheinen erste Veröffentlichungen,

Erzählungen wie „Der junge Dichter“, „Weihnacht in der Zelle“, gesellschaftskritische Texte, die sich mit den Ungerechtigkeiten der Reichtumsverteilung befassen, das Leben und die Leiden der Proletarier beschreiben, also ein Spiegelbild seiner eigenen Person sind.

Er schreibt Theaterstücke, nimmt Schauspielunterricht und tritt in verschiedenen Inszenierungen auf, arbeitet in der Agitations- und Propagandaabteilung der Leipziger Bezirksleitung der KPD, dessen Mitglied er 1927 wird, übernimmt von 1928-1930 die Leitung des Zentralverlags der Roten Hilfe und ist von 1930 - 1933 Mitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller Deutschlands und Vorsitzender des Bundes in Leipzig.

Im Mai 1933 wird Bruno Apitz verhaftet und drei Monate in sogenannte Schutzhaft in Colditz und Sachsenburg genommen, eine präventive Willkürmaßnahme der Faschisten, Menschen ohne richterlichen Beschluss zu inhaftieren. Nach seiner Entlassung macht sich der Unbeugsame an die erneute Organisation einer Parteigruppe. Etwas mehr als ein Jahr später wieder Verhaftung, Misshandlung und Folter während der Vernehmung, Verurteilung wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu zwei Jahren und zehn Monaten Zuchthaus, die er in Waldheim verbringt. Während dieser Zeit schreibt er „Der Infusor und seine Magd“, welches ebenso wenig erhalten geblieben ist wie der 1933 vollendete Roman „Fleck und Barb, die Unrasierten“.

1936, während der Haftzeit, verstirbt seine Mutter, der Mensch, mit dem Bruno Apitz auf innigste Weise verbunden war, die ihn stets beschützt hat, die immer für ihn da war, so wie auch er alles für seine Mutter getan hat.

Bruno Apitz wird aus Waldheim direkt in das Konzentrationslager Buchenwald überführt, muss als politischer Häftling den Roten Winkel tragen und bekommt die Häftlingsnummer 2417. Später schreibt er über diese Zeit: “Sie konnten uns den Kopf scheren, sie konnten uns den Namen nehmen und uns dafür eine Nummer geben, aber sie konnten doch den Menschen in uns nicht töten“.

Viele ehemalige Häftlinge aus Sachsenhausen und Ravensbrück, denen ich zu Feierlichkeiten aus Anlässen der Befreiung der Lager begegnet bin und sprechen konnte, bezeichneten den Austausch des eigenen Namens durch eine Nummer als enorme permanente psychische Belastung. Eine Nummer zu erschießen, aufzuhängen , verhungern zu lassen, für grausamste medizinische Untersuchungen zu missbrauchen, war selbst für Bestien in Uniform einfacher, als dies Menschen mit Vor- und Zunamen anzutun.

Bruno Apitz durchläuft die härtesten Arbeitskommandos. Im Dialog mit Helmut Hauptmann über Kunst im Widerstand, erschienen 1976 in Neue Deutsche Literatur, erzählt er, dass Genossen ihm das Leben gerettet haben, indem sie seinen Wechsel ins Kommando Bildhauer organisierten, die die „schönsten“ Jahre seiner Haft gewesen seien, denn „künstlerische Betätigung war ein Bedürfnis, weil wir gegen das Elend und die Not und den Hunger im Lager uns in uns selbst ein Gegengewicht schaffen mussten“.

Nach Auflösung der Bildhauerei kommt er über den Umweg Tischlerei der Deutschen Ausrüstungswerke im Dezember 1942 in die Pathologie. Die „Arbeit“ dort will ich nicht beschreiben, Bruno Apitz hat dies 1946 in „Das war Buchenwald-ein Tatsachenbericht“ Leichen-1945 getan, welcher jedoch kaum öffentliche Beachtung fand. Der öfter geäußerten Vorwurf, die Häftlinge, die diese Dinge tun mussten, seinen roh und gefühlslos, entgegnet er: „Wenn wir wieder einmal herauskommen aus dem Lager, Kamerad, dann werden wir dafür sorgen, dass kein verruchtes System politischer Verbrecher der Menschheit Hekatomben von Toten abfordert, sie noch um ihr letztes beraubt, um Goldzähne, und ihr stilles Recht als....Leichen.“

Bessel van der Kolk, weltweit renommierter Psychiater mit dem Schwerpunkt Traumatherapie erklärt in seinem Buch „Das Trauma in Dir“ mit dem Untertitel

„Wie der Körper den Schrecken festhält und wie wir heilen können“, dass das Abschalten von Gefühlen beziehungsweise eine Erstarrung des Gefühls notwendig ist, um Unerträgliches ertragen zu können, keineswegs jedoch eine Verrohung oder Gefühlslosigkeit darstellt. Die sich möglicherweise aus derartigen Erlebnissen ergebenden Belastungen können auf unterschiedliche Weise überwunden werden, Bruno Apitz hat unermüdlich den Antifaschismus in all seinem Tun und Schaffen in den Mittelpunkt gestellt.

In der Zeit zwischen 1942 - 1945 entsteht die Erzählung Esther, die tragische Liebesgeschichte der griechischen Jüdin mit dem Kapo des Häftlingsreviers, satirische Texte und Gedichte für das Häftlingsvarieté, wie z.B. „Gedichte aus Buchenwald“, „Zehn kleine

Meckerlein“ und „Kopf hoch!“, er schnitzt aus dem Holz der bei einem Bombenangriff schwer beschädigten „Goetheeiche“ die Plastik „Das letzte Gesicht“, welches heute im Historischen Museum in Berlin ausgestellt ist. Als Vorlage dienten ihm die verschiedensten Gipsabdrücke der Todesmasken. Am ersten Mai 1944 um 4Uhr morgens spielte er mit einem Mitgefangenen vor Häftlingen und Genossen der illegalen kommunistischen Partei auf der Geige „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“.

Sein Martyrium und das aller seiner Leidensgenossen endet am 11.4. 1945, als sich die Lagertore öffnen. Bruno Apitz stürzt sich sofort, eigentlich wie immer, sowohl in die politische, als auch die schreibende Arbeit, wird Beauftragter der KPD im Zentralausschuss des antifaschistischen Blocks, schreibt für die letzte Parteiarbeiterkonferenz im Konzentrationslager Buchenwald am 14.5. 1945 das mitreißende Gedicht „Letzter Appell“, endend mit den Zeilen

„Er ist ( der Feind ) noch nicht zutiefst ins Herz getroffen!

Doch wir sind stärker als der Tod!

Hinaus, Genossen! Unser Tor ist offen,

Rot glüht der Morgen und die Sonne- rot!“

Als Redakteur der Leipziger Volkszeitung veröffentlicht er unter Pseudonym Artikel und Berichte, wird mit Gründung der SED deren Mitglied, übernimmt die Position des Verwaltungsdirektors der Städtischen Bühnen Leipzig, wirkt als Regisseur, verfasst Hörspiele für den Mitteldeutschen und Berliner Rundfunk ebenso wie Filmexposés. Fast alle Hörspiele werden gesendet, seine Theaterstücke in Hirschfelde, Karl-Marx-Stadt, Güstrow aufgeführt.

1954 wird Bruno Apitz freischaffender Schriftsteller, Mitglied des Hauptvorstandes des deutschen Schriftstellerverbandes und Bezirksverordneter in Berlin, Prenzlauer Berg. Ein Jahr darauf beginnt er seinen Roman „Nackt unter Wölfen“, der Stipendienantrag, den er stellt, um das Schreiben finanziell absichern zu können, wird vom Schriftstellerverband abgelehnt. Unvorstellbar!

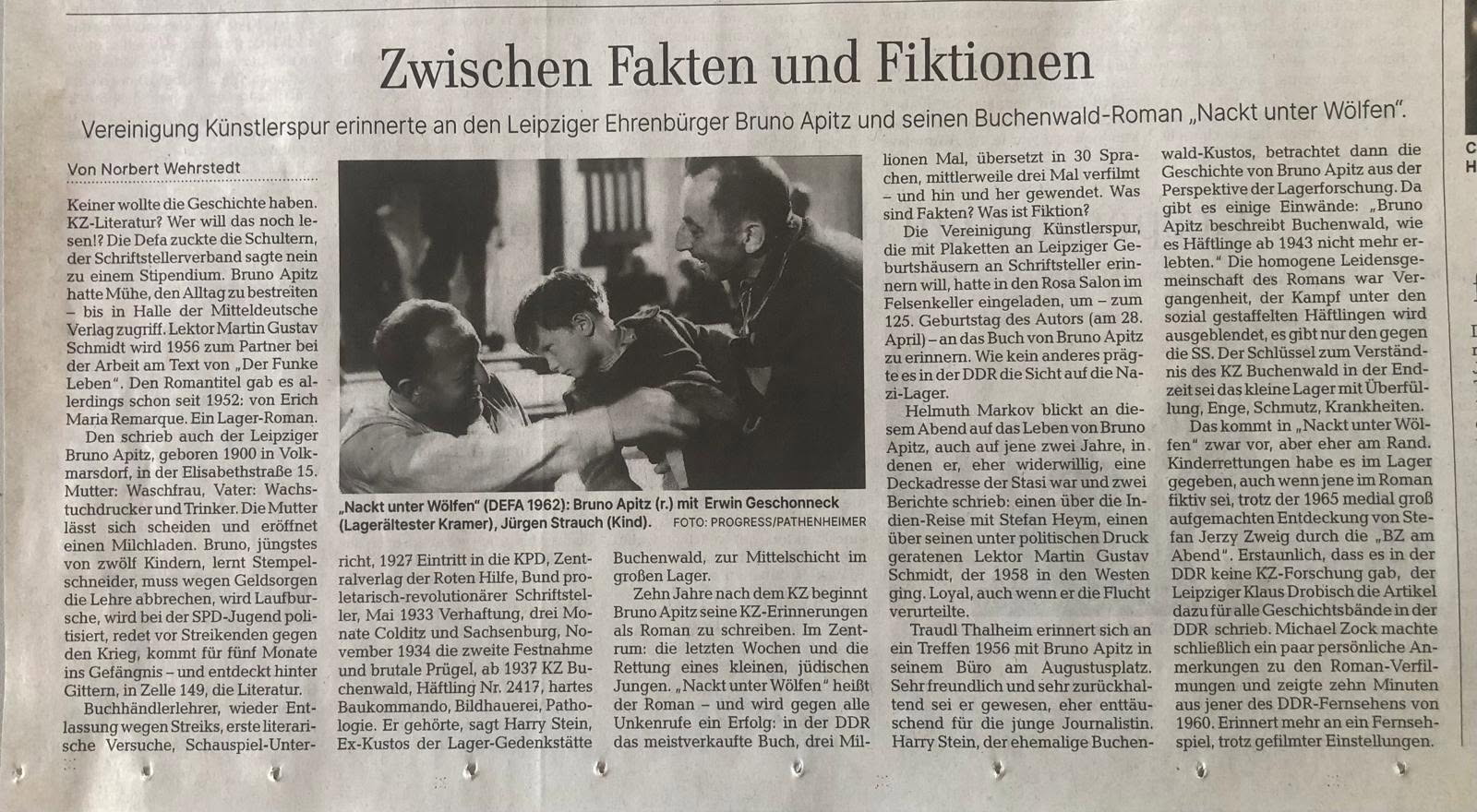

Im 1974 erschienenen Interview von Josef-Hermann Sauter mit Bruno Apitz zur Entstehungsgeschichte des Buches wird er gefragt, warum es mehr als 10 Jahre gedauert hat, die Idee Realität werden zu lassen. Kurze Antwort: „Wenn man in die zerbombte Heimat zurück kehrt, hat man anderes zu tun als sich an den Schreibtisch zu setzen und zu schreiben.“ Genau so knapp die Aussage, ob andere Bücher über faschistische Konzentrationslager, wie Bredels „Prüfung“ oder Anna Seghers‘ „Das siebte Kreuz“, Langhoffs „Moorsoldaten“ Einfluss auf seine Arbeit gehabt haben: „Nein, ich kannte sie, habe sie gelesen, aber mein Thema war ein anderes!“ Noch explizierter seine Replik auf „Worin sehen sie die Ursachen der weltweiten Wirkung ihres Romans?“ „Das weiß ich nicht“ und ergänzt, dass sein Verleger ihm damals gesagt hat: „Glaub nicht, dass wir mit dem Buch Erfolg haben werden, denn von KZ- Literatur wollen die Leute nichts mehr wissen.“ Welch Fehleinschätzung!!!!

Ich bin mir sicher, mehr als 95% der hier Anwesenden kennen die berührend aufrüttelnde Geschichte der Rettung eines kleinen polnischen Kindes (welches im Roman im Koffer eines „Fremden“ ins Lager kommt, in Wirklichkeit aber mit seinem eigenen Vater), wie es durch die Solidarität, Menschlichkeit und Selbstaufopferung der Häftlinge die Hölle des Konzentrationslagers überlebt.

1958 erscheint dieses Weltbuch im Mitteldeutschen Verlag, im gleichen Jahr wird das entsprechende Hörspiel ausgestrahlt, 1960 sendet das Fernsehen seine Version, 1963 wird Nackt unter Wölfen unter der Regie von Frank Beyer bei der DEFA verfilmt, Bruno Apitz arbeitet als Drehbuchautor, Berater und Schauspieler mit. Er ist sich als lebender Zeuge mehr als bewusst, wie schwierig die Beantwortung der immer wieder stehenden moralischen Frage des sich „Schuldigmachens“ in ausweglosen Situationen ist. Pippig stellt das Verstecken des Kindes über die reale Gefährdung der Arbeit des illegalen Lagerkommitees. Bruno Apitz handelte stets nach dem Spruch seines Helden: „Pippst Du oder pipp ich, ich pippe“.

Aus der Rettung eines Kindes wird damit die Geschichte von Menschen, die unter schlimmsten Umständen nicht nur die Kraft gefunden haben, sich als Menschen zu beweisen, sondern die jeden Tag aufs Neue mit Entscheidungen konfrontiert werden, die in der Regel keine zwischen Gut und Böse waren, sondern zwischen schlimm und grauenvoll oder weniger schlimm und verhängnisvoll. Reich-Ranicki bringt es auf den Punkt: „Das Buch handelt eben doch von ein bisschen mehr als nur dem Triumph der Menschlichkeit“.

Er, dem man kein Stipendium bezahlte, sich nicht für die ersten Entwürfe des Buches interessierte und sogar Zweifel am unzeitgemäßen Thema äußerte, wird nun mit Auszeichnungen überhäuft, Medaille für Kämpfer gegen den Faschismus, Nationalpreis für Kunst und Kultur 3. Klasse, Vaterländischer Verdienstorden in Silber, Apitz wird Ordentliches Mitglied der Akademie der Künste, Mitglied des PEN- Zentrums der DDR, Ehrenbürger der Stadt Weimar.

Was wäre gewesen, wenn Bruno Apitz nicht Martin Gustav Schmidt als Lektor gehabt hätte? Das Verhältnis dieser beiden Männer kann man nur als Glücksfall der Literaturgeschichte definieren. Schmidt beschreibt Apitz als jemanden, „der an den Folgen der Haft litt, grau und unglücklich ausgesehen hat, nervös war, aber -Allüren hatte und, so unbeholfen das Ganze angefasst war, so schwerfällig auch die Ausdrucksweise, so ungelenk der Stil, aber von einem Menschen, der sich das Äußerste abrang, und was er erzählte, war es auch wert.

Schmidt flüchtete kurz nach Vollendung von Nackt unter Wölfen im Mai 1958 in die BRD und schrieb an Bruno Apitz einen Brief, er sei nicht wegen einer Gegnerschaft zur DDR gegangen, sondern habe den Druck nicht ausgehalten, Mitglied der SED werden zu sollen.

Bruno Apitz hatte im August 1957 eine Schweigeverpflichtung unterschrieben und wurde von der Staatssicherheit mit dem Deckname Brendel als Briefkasten benutzt. Diese Zusammenarbeit endete im Oktober 1959.

Während dieser Zeit verfasste er ganze 2 Berichte, einen über Schmidt und einen über Stefan Heym nach einer gemeinsamen Reise nach Indien, den er als arrogant empfand, der nur seine eigenen Interessen im Blick hatte. Schmidt hingegen bezeichnete er als ehrlich und loyal, er kritisierte, dass Zwang ausgeübt wurde, insbesondere durch die Kritik von Eva Strittmatter an der Schriftenreihe „tangente“, zu deren Schriftstellern und Lektoren auch Schmidt gehörte. Apodiktisch erklärt sie: „Diese Art von Kunst hat in der DDR keine Lebensberechtigung“. Apitz, der wusste, welch riesigen Anteil Schmidt am Erfolgsroman hatte und ihm dafür immer dankbar blieb, verteidigte seinen Lektor, obwohl er dessen Schritt zur Republikflucht verurteilte. Seiner Idee, ihn zur Rückkehr zu überreden, widersprach das MfS.

Schmidt machte unter dem Pseudonym Martin Gregor Dellin in der BRD Karriere als Richard- Wagner-Biograf, schrieb Feuilletons in der Süddeutschen Zeitung und war von 1982-88 Präsident des PEN Zentrums Deutschland.

1965 heiratet Bruno Apitz seine langjährige Freundin Marlies Kieckhäfer, seine Tochter Sabine wird geboren. Die Entwicklung des Kindes hält der Vater in seinem Tagebuch, welches er für sein Töchterchen führt, fest. Diese Kurzgeschichte „Aus dem Tagebuch für Sabine“ müssen Sie unbedingt lesen, sie werden Bruno Apitz nicht wiedererkennen, mit wieviel Witz und Humor er das Werden der neuen Erdenbürgerin und das Wechselspiel zwischen Mutter, Vater, Kind erzählt.

Unter den Ehrungen für den künstlerisch vielseitigen Schriftsteller, Bildhauer, Kabarettisten, Geigenspieler, Hörspielautor, Schauspieler in den 60er Jahre und 70er Jahren ragen heraus: Johannes R Becher Medaille, Nationalpreis 1.Klasse, Vaterländischer Verdienstorden in Gold, Karl Marx Orden, Ehrenbürger der Stadt Leipzig, Kunstpreis des FDGB.

Die Entfremdung zwischen dem Kommunisten Bruno Apitz und der Partei- und Staatsführung, ausgedrückt mit den Worten „Die Partei ist nicht mehr meine Heimat“ ist trotz der Auszeichnungen nicht zu überbrücken, jedoch bleibt er Mitglied der SED.

1976 erscheint „Der Regenbogen“, der Rückblick auf Kindheit und Jugend, der zweite Band, „Schwelbrand“, die Schilderung der Ereignisse in Leipzig der Vornazizeit, erscheint postum, fertiggestellt von Wolfgang Weiß.

Bruno Apitz, der nie Verzagende, Unbeugsame, sich selbst treu gebliebene Kommunist, antifaschistische Widerstandskämpfer, Chronist seiner Zeit, stirbt am 7. April in Berlin. Sein Werk lebt fort, 2012 erscheint im Aufbau Verlag die Neuauflage von „Nackt unter Wölfen“, 2015 wird der gleichnamige Film unter der Regie von Philipp Kadelbach uraufgeführt.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Geduld.