16.03.1888 Niedeck, Westpreußen –21.07.1958 Leipzig

Die Wohnung in der Belle Etage der Menckestraße 3 in Leipzig-Gohlis neben der Gosen-Schänke könnte uns viel über Lenka von Koerber erzählen, die dort 44 Jahre wohnte. Dem hübschen Haus in dem feinen Stadtviertel nicht weit vom Gohliser Schlösschen und dem Schiller-Häuschen sieht man nicht an, dass hier Kriminelle ein- und ausgingen, Hausdurchsuchungen stattfanden und schon mal die Sprechkapsel aus dem Telefon entfernt wurde, um unbelauscht reden zu können.

Die selbstbewusste Gutsbesitzer-Tochter aus Westpreußen verweigerte sich schon als junges Mädchen den gesellschaftlichen Konventionen ihrer Klasse. Sie studierte Malerei in Berlin, trat aus der preußischen Staatskirche aus und suchte sich einen Lebenspartner für eine gleichberechtigte Beziehung. Die 5-Zimmer-Wohnung, die das junge Paar 1914 in Leipzig bezog, schien ein guter Ausgangspunkt für ihre Lebenspläne zu sein. Sie wollten zunächst einmal für längere Zeit nach Großbritannien. Mit Kriegsbeginn mussten die beiden „feindlichen Ausländer“ nach Deutschland zurück. Während ihr Mann als Reservist in die Kaserne einrückte, bezog die schwangere Lenka von Koerber ihre Leipziger Wohnung, wo sie gleich Besuch von der Polizei bekam, weil sie während der Schiffsreise heftig den kriegslüsternen Kaiser beschimpft hatte, wodurch sie in Verdacht geriet, eine britische Spionin zu sein.

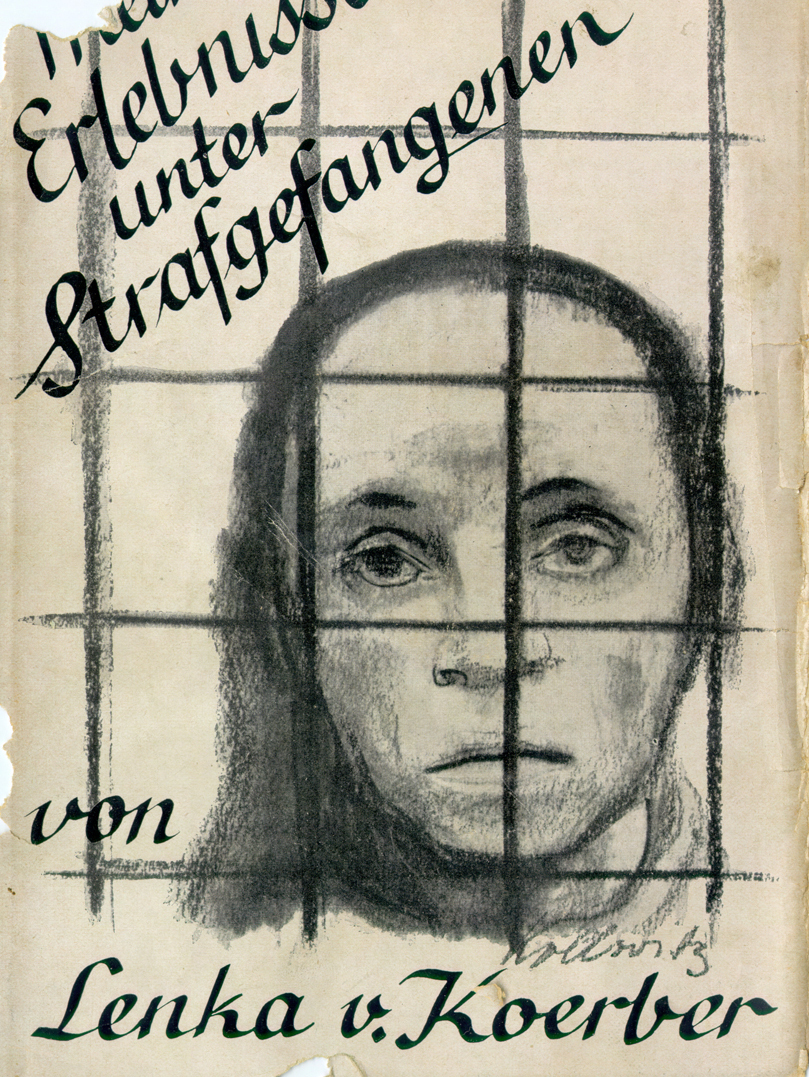

Ihr Mann fiel im Ersten Weltkrieg. Lenka von Koerber wurde aktiver Teil der Frauen- und Friedensbewegung. Sie nutzte die neuen Möglichkeiten, wurde in den Hauptvorstand der Deutschen Demokratischen Partei gewählt und eine der ersten Schöffinnen in Deutschland. Ihre intensive Recherche-Arbeit in zahlreichen Strafanstalten und ihr Einsatz für eine grundlegende Reform des Strafvollzugs führten zu zahlreichen Veröffentlichungen. Mit zwei Büchern darüber erwarb sie sich Anerkennung als Expertin auch in der männerdominierten Welt der Juristen. Das Umschlag-Bild für „Erlebnisse unter Strafgefangenen“ wurde von Käthe Kollwitz gestaltet.

Nach dem Verlust ihres gesamten Vermögens in der Hyperinflation von 1923 ernährte sie sich und ihren Sohn mit ihrer Arbeit als freie Journalistin, Fotografin und Schriftstellerin. Ihre flammenden Aufrufe gegen die Judenfeindlichkeit und ihr Einsatz gegen die Todesstrafe zeigen uns eine kompromisslose Humanistin.

Als Bewährungshelferin arbeitete sie intensiv an der Resozialisierung von Strafentlassenen. Die Wohnung in der Menckestraße war Anlaufstelle für viele Menschen in Not.

Ihr großes Interesse an neuen sozialen Lösungsansätzen führte sie nach Palästina in die Kibbuze und 1932 in die Sowjetunion, wo sie in sieben Monaten zahlreiche Gefangenenanstalten besuchte. Die Recherche-Ergebnisse erschienen unter dem Titel „Sowjetrußland kämpft gegen das Verbrechen“ noch nach der Machtergreifung der Nazis 1933 bei Rowohlt.

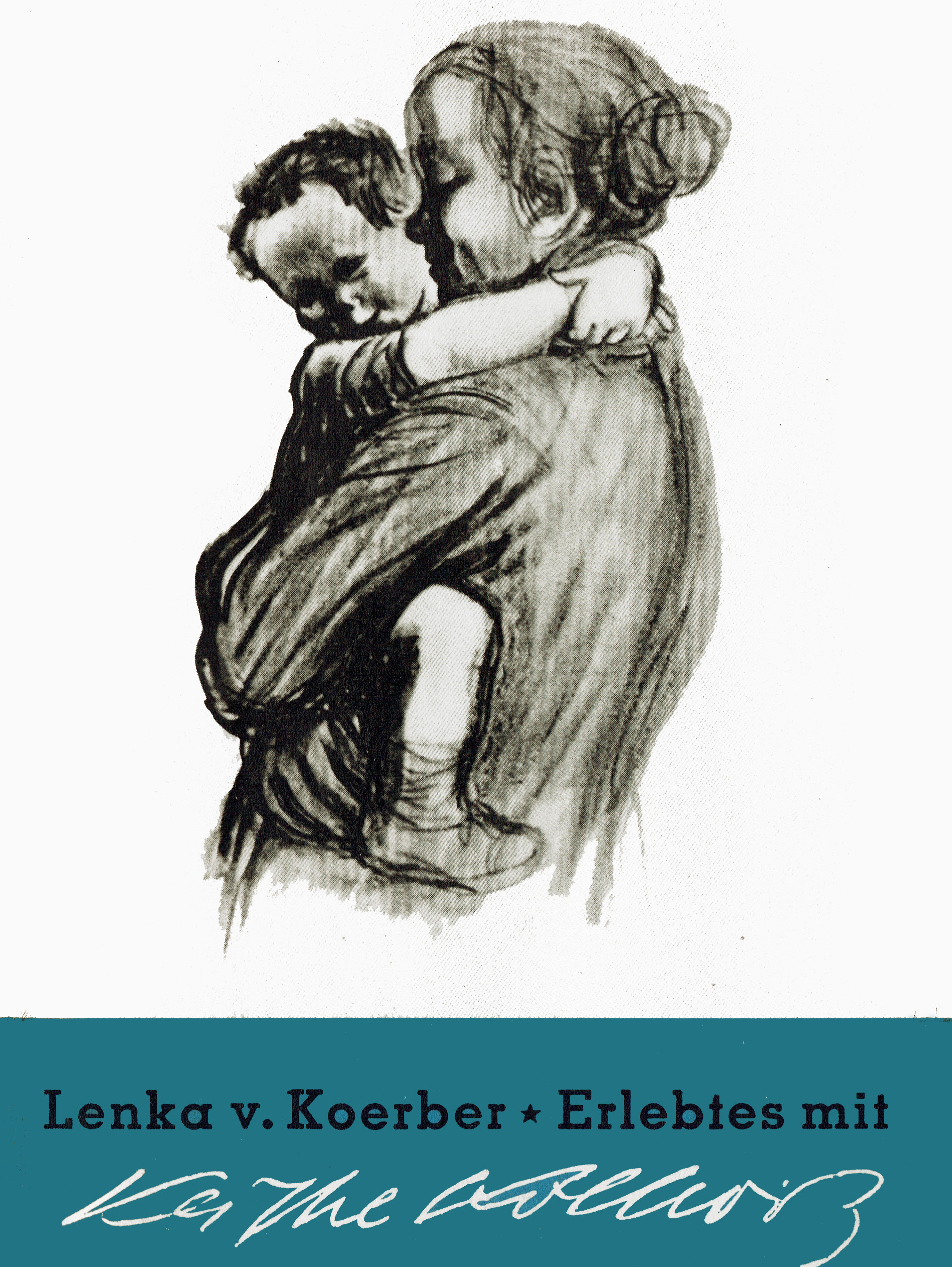

Lenka von Koerbers Bücher landeten 1933 auf den Scheiterhaufen der NS-Studentenhorden und wurden verboten. Sie selbst wurde zweimal verhaftet. In ihrer Wohnung berichtete der Widerstandskämpfer Dr. Georg Sacke bürgerlichen Damen von seinen Erfahrungen im Konzentrationslager, was für alle Beteiligten äußerst gefährlich war. Mit ihrer Freundin Käthe Kollwitz teilte sie pazifistische und sozialistische Überzeugungen.

Nach 1945 gehörte Lenka von Koerber zu den ersten, die sich am Wiederaufbau des kulturellen Lebens in Leipzig beteiligten. Sie war Mitbegründerin der antifaschistischen Frauenausschüsse, des Deutschen Frauenbundes, des Deutschen Schriftstellerverbandes, des Kulturbundes …

Ihren Tatsachen-Roman „Agnes geht den schmalen Weg“ schrieb sie explizit in der Absicht, Arbeiterinnen eine Alternative zur Trivialliteratur zu bieten. „Verirrte Jugend“, das erste Buch, das sich mit der Jugendkriminalität in der DDR beschäftigte, erschien auch im Westen bei Rowohlt. Ihr letztes Werk „Erlebtes mit Käthe Kollwitz“, eine Biografie, erschien ebenfalls in beiden deutschen Staaten und in Übersetzungen.

Um Zuordnungen oder um die literarische Bewertung ihrer Texte ging es Lenka von Koerber nie. Ihr Anliegen war, aufzuklären, zu informieren und Veränderungen anzustoßen. Sie hatte in der Sache so viel mitzuteilen, dass es uns heute mitunter schwer fällt, ihre Bücher als Reportagen, Sachbücher oder Biografien einzuordnen.

Ganz bewusst hatte sie sich für ein sozialistisches und antifaschistisches Nachkriegsdeutschland entschieden; dennoch musste sie mitunter jahrelang um ihre Buchveröffentlichungen in der DDR kämpfen. Aufgegeben hat sie aber nie.

Text: Giv von Koerber