Schriftsteller Werner Bräunig

12.05.1934 Chemnitz – 14.08.1976 Halle/Saale

Werner Bräunig wurde erst 30 Jahre nach seinem Tod als Autor von Rang entdeckt. Einer jener früh Verstorbenen, die ein außerordentliches Werk hinterlassen haben. Die posthume Veröffentlichung seines 1965 verfassten Romans „Rummelplatz“ im Jahre 2007 war eine literarische Sensation. In keinem anderen Buch sind die Gründerjahre in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so ungeschönt und mitreißend dargestellt. In ihrem Vorwort schrieb Christa Wolf speziell mit Blick auf die westdeutsche Leserschaft „… vorausgesetzt, sie interessieren sich dafür, wie wir gelebt haben, finden sie in diesem Buch wie in wenigen anderen ein Zeugnis eben dieser Lebensverhältnisse, der Denkweise von Personen, ihrer Hoffnungen und der Ziele ihrer oft übermäßigen Anstrengungen. Und vielleicht auch die Möglichkeit, dafür Verständnis und Anteilnahme aufzubringen.“

Zugleich bedauerte die berühmte Schriftstellerin sehr, dass auf Intervention des ZK der SED das Manuskript seinerzeit nicht veröffentlicht werden konnte. „Noch einmal fühle ich nachträglich den Verlust, die Leerstelle, die dieses Nicht-Erscheinen gelassen hat.“ Die genauen Umstände dieses „Nicht-Erscheinens“ hat Herausgeberin Angela Drescher im instruktiven Nachwort der Erstveröffentlichung skizziert.

Als Werner Bräunig - geboren 1934 in Chemnitz - seinen ersten Roman verfasste, war er Anfang Dreißig. Trotz dieser relativen Jugendlichkeit hat er bereits so viel Leben hinter sich wie mancher nicht, der doppelt so alt ist: eine Kindheit im Krieg, Schwarzmarktgeschäfte und ein Erziehungsheim, Mitglied einer Jugendbande, Gelegenheitsarbeiter in zwei deutschen Staaten auf Rummelplätzen und in Bergwerken, Schiebereien und Gefängnis, Kumpel und Fabrikarbeiter, Volkskorrespondent und Student, Dozent und Kreistagsabgeordneter, zwei Ehen, fünf Kinder, drei Bücher – so fasst Angelika Drescher dieses pulsierende Leben zusammen.

Als schreibender Arbeiter hatte er 1959 auf der Bitterfelder Konferenz den Aufruf »Greif zur Feder, Kumpel« vorgetragen. Mit dem Gedicht »Du, unsere Zeit«, das um 1960 entstand, erreichte Werner Bräunig bald Lesebuchstatus. Da war Genosse Bräunig bereits seit zwei Jahren als Student am Leipziger Literaturinstitut „Johannes R. Becher“ eingeschrieben. Bis 1967 blieb er dann an dieser namhaften Einrichtung und arbeitete als Oberassistent.

Bereits 1961 hatte er die Arbeit an seinem großen Roman aufgenommen und in den Folgejahren unter dem Arbeitstitel „Der eiserne Vorhang“ fieberhaft daran geschrieben. Der Umfang des Manuskripts wuchs ständig, im August 1964 sprach er schon von zwei Bänden; der ursprüngliche Bergarbeiterroman wandelte sich nunmehr zum Gesellschaftsroman. Das war in einer Zeit des politischen und geistigen Aufbruchs nach dem Mauerbau nicht ungewöhnlich. Andere Beispiele sind Christa Wolfs „Geteilter Himmel“, Brigitte Reimanns „Geschwister“ (beide 1963), Hermann Kants „Aula«“, Erik Neutschs „Spur der Steine“ (beide 1964) sowie Lyrik von Karl Mickel, Sarah und Rainer Kirsch oder Werke von Volker Braun, die breit und durchaus kontrovers diskutiert wurden. Das alles endete jedoch jäh für Werner Bräunig, als 1965 auf dem berüchtigten 11. Plenum der SED, dem „Kahlschlagplenum“, ein Vorabdruck aus „Rummelplatz“ so heftig angegriffen wurde, dass der Roman nicht mehr erscheinen konnte.

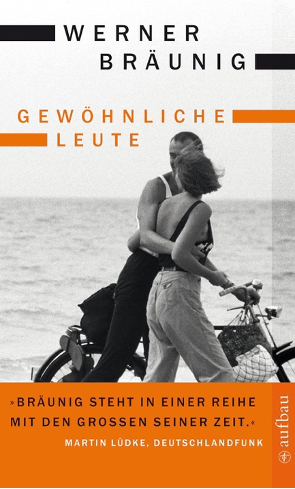

In der Folge arbeitete er als Autor jedoch weiter und veröffentlichte zunächst eine Auswahl seiner Essays „Prosa schreiben. Anmerkungen zum Realismus“ (1968). Im Jahr darauf erschien der Erzählungsband „Gewöhnliche Leute“, offensichtlich inspiriert von Anna Seghers’ Sammlung „Die Kraft der Schwachen“. Als freier Schriftsteller verfasste er darüber hinaus zahlreiche Artikel, Reportagen und Nachworte. Mit Kollegen gab er den Band „Vietnam in dieser Stunde“ heraus und schrieb gemeinsam mit anderen die lange Reportage „Städte machen Leute“ über Halle-Neustadt, wo er seit 1967 wohnte.

1976 starb Werner Bräunig in Halle mit 42 Jahren. In den Nachrufen wurde sein großer Roman nur von Helmut Richter erwähnt.