Die Künstlerspur ist gelegt

Bilanz eines intensiven Anfangs von der Initiatorin und Leiterin der Künstlerspur Leipzig

Manchmal staune ich selbst, wie alles begann. Anlässlich des 100. Geburtstages unseres Vaters, des Leipziger Schriftstellers Gerhard W. Menzel, stifteten mein Bruder Andreas Menzel und ich 2022 eine Plakette am ehemaligen Wohnhaus unserer Familie in der Magdalenenstraße 3. Auf der Festveranstaltung sprachen ich, ehemalige Weggefährten und die Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke über Leben, Werk und Haltung meines Vaters, über Leipzig als heimliche künstlerische und intellektuelle Hauptstadt der DDR und über jene Künstler, die unserer Stadt kulturelle Tiefe gegeben haben.

Nach meiner Rede überreichte ich der Kulturbürgermeisterin mein Konzept, diese aufrechten Leipziger Künstler durch Veranstaltungen und Plaketten zu ehren – doch es passierte nichts.

2023 traf ich bei einer privaten Feier meinen ehemaligen Klassenkameraden

Dr. Helmuth Markov, der sich sofort von der Idee der Künstlerspur begeistern ließ. Dieser Impuls führte im November 2024 zur Gründung der Initiative Künstlerspur Leipzig.

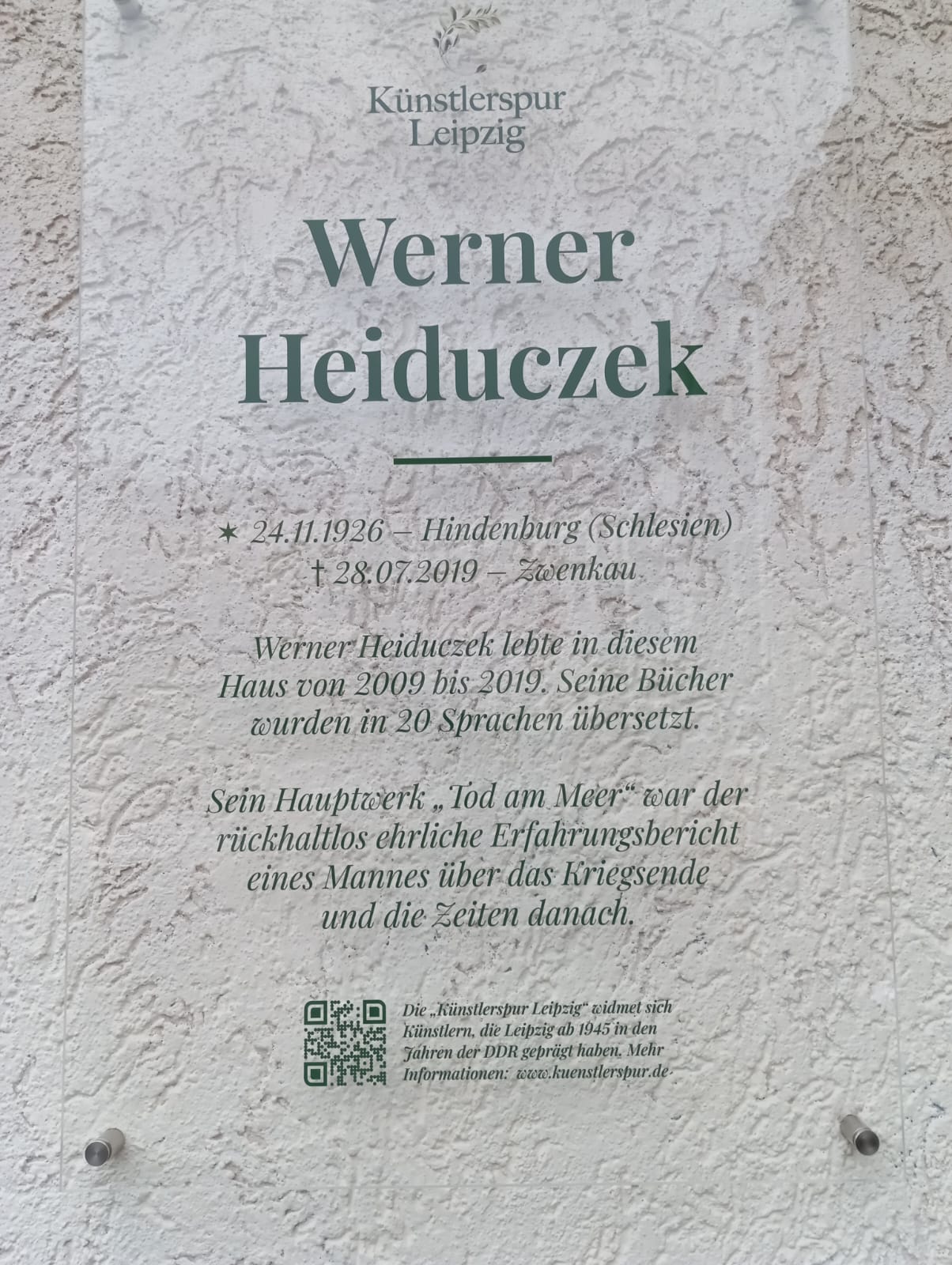

Und nun, am 24. November 2025, stehen wir gemeinsam mit Gästen auf dem Körnerplatz und freuen uns, dass die Künstlerspur seiner ehemaligen Lebensgefährtin Traudel Thalheim ermöglicht, die Plakette für Werner Heiduczek zu enthüllen. Die Künstlerspur Leipzig ist also sichtbar gelegt – von der Plakette für Gerhard W. Menzel über die ebenfalls von den Familien gestifteten Tafeln für Georg Maurer und Erich Loest bis hin zur mit Unterstützung der Sparkassenstiftung entstandenen Plakette für Werner Heiduczek.

1 Jahr - 10 Veranstaltungen – jede ein eigener Kosmos

- Eine Broschüre über 15 Leipziger Schriftsteller der DDR-Zeit ist entstanden und wird weiter ergänzt und um wichtige Maler bereichert.

- Im Felsenkeller haben wir eine kleine Bibliothek mit Werken der geehrten Autoren aufgebaut.

- Acht Abende zu Leipziger Schriftstellern,

- zwei zu bedeutenden Leipziger Malern – lebendig, intensiv, überraschend.

Jede Veranstaltung zeigte aufs Neue, wie kraftvoll Kultur wirkt, wenn man ihr Raum gibt.

Über 1.100 Gäste – und jeder hinterließ Spuren

Mehr als 1.100 Besucher haben unsere Abende begleitet. Hinter dieser Zahl stehen Gespräche, Inspirationen, Begegnungen – und eine wachsende Gemeinschaft kulturbegeisterter Leipzigerinnen und Leipziger.

Presseresonanz, die Mut macht

Die substanzielle und sehr positive Begleitung in Print- und Onlinemedien war für uns ein wichtiger Rückenwind – und eine Bestätigung, wie notwendig dieses Projekt ist.

Danke – von Herzen

Danke an unsere Referenten, die mit Kompetenz und Wärme durch ihre Themen führten.

Danke an unsere Sponsoren, die an diese Vision glauben.

Danke an unser Kernteam, das organisiert und vernetzt.

Danke an die unsichtbaren Unterstützer hinter den Kulissen.

Was bleibt – und was vor uns liegt

Die letzten zwölf Monate waren ein intensiver Anfang. Wir haben eine Spur gelegt. Leipzig steckt voller Geschichten, voller Stimmen, voller Kunst. Und wir haben mit der Künstlerspur begonnen, sie sichtbar zu machen. Auf viele weitere Abende, Entdeckungen und gemeinsame Wege.

Dagmar Winklhofer-Bülow

Gedenken an Werner Heiduczek

Anlässlich des 99. Geburtstages des Leipziger Schriftstellers Werner Heiduczek enthüllte die Künstlerspur Leipzig am 24.11.2025 an seinem letzten Wohnhaus Körnerplatz 2 eine Gedenktafel. In einem festlichen Rahmen sprachen Michael Hametner, Lebensgefährtin Traudel Thalheim und Schriftsteller Clemens Meyer persönliche Worte. Dr. Helmuth Markov verlaß einen Gruß der Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke.

Sängerin Alexandra Röseler gab einen festlichen Rahmen. Bei klirrender Kälte hatten sich mehr als 80 Teilnehmende eingefunden.

Michael Hametner:

Die Einweihung einer Gedenktafel an Werner Heiduczeks Wohnhaus in Leipzig, drängt mich, davon zu sprechen, welch ein besonderer, außergewöhnlicher Schriftsteller und Mensch Werner war. Zuletzt durfte ich 2016 das Ehrenkolloquium zu seinem 90. Geburtstag in der Leipziger Stadtbibliothek moderieren, drei Jahre später musste ich den Nachruf auf ihn beim MDR halten.

Als Schriftsteller war seine Besonderheit, dass er sein Erzählen auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ausrichtete. Wonach er suchte, war eine stabile Identität. Sie sah er als entscheidende Voraussetzung, um eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu finden. Er stellte die existentiellen Grundfragen nicht zuerst den Figuren seiner beiden Romane, sondern hartnäckig legte er sie sich selbst vor. Werner Heiduczek war als Schriftsteller ein kluger und radikaler Lebensphilosoph, dem die Literatur Möglichkeit für die Herstellung von Identität bot.

Es gab einiges, das dabei gegen ihn stand (ich zähle nur Beispiele auf): als Heimatvertriebener verlor er für immer den Ort seiner Herkunft; als Schulfunktionär in der DDR wurde von ihm erwartet, was er nicht erfüllen wollte; als Schriftsteller kam er in die Mühlen der Zensur und widerstand; als Neubundesbürger musste er erleben, dass sich ihm und seinem Werk die bundesdeutschen Verlage verschlossen.

Hätten sich nicht die beiden Leipziger Verlage Faber & Faber und Plöttner gefunden (vor allem Faber & Faber), wäre er ab 1990 ein Schriftsteller ohne Werk gewesen. 2002 erschienen bei Faber unter dem Titel DAS VERSCHENKTE WEINEN sämtliche Märchen von ihm. Darunter das schon dreißig Jahre zuvor in der DDR publizierte Märchen DER KLEINE HÄSSLICHE VOGEL, dessen Erscheinen im DDR-Kinderbuchverlag auf der Kippe gestanden hatte. Die Zensur hatte richtig gelesen. Heiduczek meinte mit dem ausgestoßenen Vogel, dessen Gesang nur nachts stattfinden konnte, sich selbst, der nach Veröffentlichung seines ersten Romans „Abschied von den Engeln“ unter Beobachtung stand. Er selbst musste sich als ausgestoßen betrachten.

Der Schriftsteller Jablonski im zweiten Roman TOD AM MEER von 1977 war ebenfalls ein Alter Ego Heiduczeks. Jablonski hatte das Gefühl, falsch gelebt zu haben. Er bekennt sich zu seinen Irrtümern. Heiduczek bezieht sich in dieses Schuldeingeständnis ein. Seine Bulgarien-Jahre als Deutsch-Lehrer, die Romanstoff für TOD AM MEER wurden, bilanziert er in seiner Autobiographie mit dem Satz: Ich steckte in einem ideologischen Gefängnis, in das ich mich, getrieben von Geltungssucht, begeben hatte. Er hat die Wirklichkeit, die ihn umgab, nie für Einsichten benutzt, die er seinen Lesern mitteilen wollte. Er war viel radikaler. Er hat diese Wirklichkeit schreibend durchlitten - bis zu dem Jablonski-Satz: Alles ging schief. Mein ganzes Leben ging schief.

Werner Heiduczek gehört zu den Schriftstellern, die es ernst gemeint haben mit dem, was sie schrieben, weil sie es ernst genommen haben mit dem Leben. Er hat in einem Gespräch, das ich in den 90er Jahren mit ihm geführt habe, nachdem das Aufnahmegerät ausgeschaltet war, gesagt: Ich wünschte, ich hätte vom Krieg noch eine Pistole zurückbehalten. Ich würde sie am Ende gegen mich richten. – Das sagte ein Mann vom Jahrgang 1926, der zwar nicht mehr Wehrmachtssoldat, aber als Flakhelfer in Kampfhandlungen hineingezogen wurde. Sein Blick auf den Tod bestimmte die für Nachgeborene kaum fassbare Erfahrung des Krieges. Mit aller Vorsicht gesagt, vielleicht spiegelt sich in Heiduczeks Bereitschaft zum selbstgewählten Tod auch der Suizid seines Jahrgangsgefährten Erich Loest. Beiden war es mit allem, was sie taten, immer ernst.

Heiduczeks Feindbild in seinen letzten Texten war die Spaßgesellschaft. Aber weil er für die Literatur – nicht zuletzt in seinen Märchen - immer um die Notwendigkeit der Balance von Verstand und Poesie wusste, gab es in TOD AM MEER einen der legendärsten ersten Sätze deutschsprachiger Romane: Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich leben möchte.

Einladung: Hommage auf Max Schwimmer – kuenstlerspur.de

27. November 2025

[…] Enthüllung Gedenktafel für Schriftsteller Werner Heiduczek […]